Muster gemeinsamen Handelns.

Wie wir zu einer Sprache des Commoning kommen

Ein Auftakt

Noch immer schläft und arbeitet mein Stadtviertel im Rhythmus von Unternehmen, die im vorvergangenen Jahrhundert zu Ansehen gelangten. Es ist sehr spät. Da kündigt mein Rechner einen Chat an. Auch Helmut Leitner ist noch wach. Drei Monate lang hatte er unseren Band Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat (2012) durchgearbeitet, um »80 Commons-Artikel wie Puzzle-Steine anzuordnen und zusammenzusetzen«, so das Chat-Protokoll. Monate später, im Januar 2014, treffe ich Helmut Leitner erstmals auf einer Tagung in Wien. Seine Vortragsankündigung zu »Muster der Lebendigkeit« ließ mich aufhorchen: Man könne, so hieß es darin, »durch Mustersprachen und ein bisschen Theorie zu einem ganzheitlichen Denken im Dienste von Lebendigkeit, Transparenz, Partizipation und Nachhaltigkeit kommen«. Schon das machte neugierig, doch Leitner verspricht weiter: Aus unserem Commons-Band und anderen Quellen sei eine »Gebrauchsanleitung für den Umgang mit kooperativen Wirtschafts- und Lebensformen« erstellbar. Gebrauchsanleitungen für das Sozialleben begegne ich mit Skepsis. Auch die Beschreibung von Mustersprachen als »Gebrauchsanleitung« vermag mich nicht zu überzeugen, da der Denkansatz Christopher Alexanders aus meiner Sicht weit mehr bietet, als Handlungsanweisung für die Zusammenarbeit in überschaubaren sozialen Sphären zu sein. Alexander fordert Lebendigkeit: die lebendige Stadt, die lebendige Gemeinschaft oder die lebendige Demokratie; und letztlich auch eine Wissenschaft der Lebendigkeit, die Natur- und so manche Sozialwissenschaft vom Denkhorizont der Maschinenmetapher löst. Er arbeitet für einen Paradigmenwechsel: vom Denken in Einzelbestandteilen, die klar voneinander zu scheiden sind, hin zum Denken in verbindungsreichen Mustern. Nicht, was trennt, wird sichtbar gemacht, sondern was verbindet.

Muster prägen Commoners

Mustern werden in Prozessen freigelegt, die sich wohltuend von reduktionistischen Vorgehensweisen abheben, in denen viel zu oft Sinn und Genese, Subjektivität und Bedeutung verschwinden. So wie Wasser mehr ist als die Kombination von zwei Wasserstoff- mit einem Sauerstoffatom, so sind Commons mehr als die Kombination von Ressourcen, Gemeinschaften und Regeln. Die diesem Buch zu Grunde liegende Erkenntnis, dass Commons nicht sind, sondern gemacht werden – »There is no commons without commoning«, wie Peter Linebaugh sagt –, erhellt, warum zum tieferen Verständnis von Commons ein Vorgehen gebraucht wird, das auch Sinn, Genese, Subjektivität und Bedeutung in den Blick zu nehmen vermag. Mehr noch: Indem wir einem solchen Vorgehen folgen und über Muster des Commoning nachdenken, verändern wir uns selbst. Das heißt, Linebaugh paraphrasierend: There is no commoner without commoning. Sich der Muster des Commoning gewahr zu werden, befähigt uns, Commons klarer zu denken und zu leben. Es trägt bei, ein spezifisches Verständnis unserer selbst zu prägen.

All das erklärt, warum der im vorherigen Beitrag von Helmut Leitner skizzierte Musteransatz geeignet ist, der Idee der Commons auf den Grund zu gehen und zugleich besser zu vermitteln, wie Commons gelingen können.

Der Ansatz ...

→ ist kontextbezogen (kultureller, politisch-ökonomischer, sozialer und ökologischer Kontext);

→ gründet in konkreten Lebenswelten;

→ unterstützt Selbstreflexion;

→ erzeugt Resonanzerlebnisse;

→ erkennt eigenes Erfahren und Erleben als Erkenntniszugang;

→ ist ergebnisoffen.

Allgemeine und spezifische Muster

Das Verhältnis »allgemein/übergeordneter« und »spezifisch/untergeordneter« Muster kann mindestens zwei Formen annehmen:

(1) räumlich/enthaltend: So enthält ein »Commons-Projekt« »selbstbestimmte Regeln« als unabdingbaren Bestandteil »Commons-Projekt« wäre das allgemeine/übergeordnete Muster. »Selbstbestimmte Regeln eines Commons-Projektes« wäre das spezifische/untergeordnete Muster.

(2) abstrahierend/allgemein: So findet sich das Vieraugenprinzip zum Beispiel in verschiedenen spezifischen Handlungssituationen – ob in der Buchhaltung, beim Fliegen (Pilot/Kopilot) oder in der Politik (Präsident/Vizepräsident), und es ist seinerseits weniger allgemein als ein Backup-Prinzip, das auch in der Natur (bei unseren doppelten Organen wie Augen, Ohren, Nieren) oder in der Technik (Sicherungskopie von Daten) zu finden ist.

Er erlaubt Orientierung in komplexen und dynamischen Systemen und lässt sich auf gemeinschaftliche Prozesse genauso beziehen wie auf gesellschaftliche. Die Muster des einen sind spezifischer, die des anderen allgemeiner Art.

Ein halbes Jahr nach meiner Wiener Begegnung mit Helmut Leitner, im Juni 2014, mache ich es mir neben einer Himbeerhecke bequem. Bereits zum dritten Mal hatte sich der liebevoll gepflegte Garten des KulturNaturHofs im thüringischen Bechstedt für die Commons-Sommerschule geöffnet. Sie beginnt mit einem Workshop zu »Mustern des Commoning«. Der Begriff des Commoning war bereits ins Zentrum unseres Nachdenkens gerückt. Dass Commons gemacht werden, ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern klar. Die Frage ist: Wie? Schließlich scheint es mitunter schwerer, »Commons zu tun« als »Commons zu denken«. Je mehr wir jedoch über dieses »Wie« und damit über Commoning nachdenken, umso öfter verlassen wir konventionelle Denkschulen, zu der letztlich auch die Institutionenökonomie gehört.

Commons-Theorie auf vielschichtigem Fundament

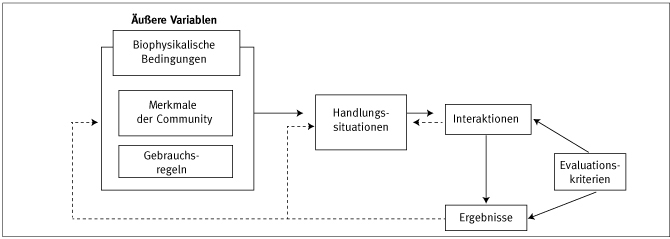

Seit die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom im Jahr 2009 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt wurde, sind ihre Design-Prinzipien für Commons-Institutionen (siehe folgenden Beitrag) weithin bekannt geworden. Ostrom geht es im Wesentlichen um »institutionelle Arrangements zum Management von Gemeinressourcen und öffentlichen Gütern auf unterschiedlichen Maßstabsebenen« (Ostrom 2010: 641, Hervorhebung S.H.). Bis zum Schluss arbeitet sie methodisch mit den in der Institutionenökonomie üblichen Denkmodellen und Begrifflichkeiten, rückt jedoch – und das ist ihr besonderes Verdienst – die Tatsache in den Mittelpunkt, dass sich die gesuchten Arrangements nicht nur im Staat oder auf dem Markt finden lassen. Hinter diese gut belegte Erkenntnis gibt es politisch wie wissenschaftlich kein Zurück. Die empathische Vollblutwissenschaftlerin wollte die »breiteren institutionellen Regelmäßigkeiten von Systemen verstehen, die über einen langen Zeitraum präsent oder abwesend waren« (ebd.: 652). Analytisch nutzt sie dafür – so wie der von ihr geprägte Zweig der Commons-Forschung – die sogenannte IAD-Modellierung2 (Abbildung 1) .

Abbildung 1: Grundelemente der IAD-Modellierung nach Ostrom

Sie dient dazu, Situationen zu analysieren, in denen Menschen mit mehreren, teils widersprüchlichen Anforderungen, Normen und Regeln konfrontiert sind (Conway 2012). Solche wiedersprüchlichen Anforderungen gehören zum Alltag. Jede und jeder kennt sie, etwa wenn das Kriterium, »für den Arbeitsmarkt« individuell »mobil und flexibel« zu sein, auf das eigene Nutzungsverhalten öffentlicher Verkehrsmittel zurückschlägt oder gar auf deren Bereitstellung. Denn wo viele Privat-PKWs zum jeweiligen Arbeitsplatz fahren, »lohnt« der Einsatz des Öffentlichen Nahverkehrs nicht.

Auf einer abstrakteren Ebene wird die IAD-Modellierung vom sogenannten »Social-Ecological Systems Framework« (SES, Analyserahmen für sozio-ökologische Systeme) ergänzt. Dieser bildet zahlreiche Variablen3 ab, die ein sozio-ökologisches System ausmachen und daher in dessen Analyse einbezogen werden sollten. IAD und SES ergeben zusammengenommen eine Art doppeltes Analyseraster, bestehend aus Bausteingruppen – wie den biophysikalischen Bedingungen oder Nutzungsregeln –, die die konkreten Handlungssituationen beeinflussen. Das ist zwar sehr ausdifferenziert, bleibt aber letztlich dem Gedanken verhaftet, dass die Veränderung der Zahl und Qualität dieser Bausteine das gewünschte Ergebnis mehr oder weniger direkt beeinflussen, so als würde das Eine aus dem Anderen ursächlich hervorgehen.

Natürlich wirken Dinge auch ursächlich. Daher ist für ein zu erwartendes Ergebnis auch entscheidend, womit ein System ausgestattet wird. So wie sich ein hervorragendes Essen unmöglich aus minderwertigen Zutaten herstellen lässt oder aus einem Bildungsmarkt, der sich am Bedarf »der Wirtschaft« orientiert und sich in Noten oder ECTS-Punkten berechnet, kein im Humboldt’schen Sinne gebildeter Mensch hervorgehen kann, so werden auch Commons kaum aus commons-feindlichen Regeln oder aus der Vernetzung von Hard-core-Eigenbrötlern entstehen. Doch zugleich gilt, dass einerseits die Summe der Bausteine noch nicht das Ganze ergibt und andererseits die konzeptionelle Grundlegung – also die Frage: Wie denke ich Commons? – bestimmt, was überhaupt in das System hineingegeben und darin wahrgenommen werden kann. Um im Bilde zu bleiben: Wer Bildung als Ware und hauptsächlich arbeitsmarktbezogen konzipiert, wird, um mit Humboldt zu sprechen, kaum »so viel Welt als möglich in die eigene Person verwandeln« wollen. Wer Essen nur als Kalorienzufuhr denkt, wird sich nicht auf die Suche nach frischen Lebensmitteln machen.

Wie wir ein System denken (und im Falle der Wissenschaft modellieren), schlägt unmittelbar auf das (Forschungs-)Ergebnis durch.

Commoning gelingt also nicht einfach dann, wenn alle Faktoren und Bedingungen optimiert und alle Institutionen an den Ostrom’schen Design-Prinzipien ausgerichtet sind. Es gibt, das betont auch Ostrom, keine verlässliche Ursache-Wirkungs-Kette. Doch es gibt die Möglichkeit, das »Ostrom Law« durch einen holistischen Ansatz zu ergänzen, der die Eigensinnigkeit sozialer Prozesse aufzunehmen vermag. In diese Richtung bewegt sich meine Suche. Hier verorte ich das Potential der Mustertheorie für Commons-Theorie. Während geeignete Institutionen kooperativem Handeln einen Rahmen bieten, tragen Muster des Commoning bei, konkrete Fähigkeiten in diesem Rahmen zu entfalten und damit diesen bislang untertheoretisierten Begriff näher zu bestimmen. Das ist für Commons-Theorie wichtig, denn bislang scheint das vielgesichtige soziale Phänomen unkommunizierbar, sobald es abstrakt und losgelöst von der konkreten Praxis erklärt werden soll. Diesem Problem kann mit Mustern des Commoning begegnet werden. Mit Mustern lassen sich die Prinzipien und Dynamiken von Selbstorganisation fassen und für eine tiefgreifendere sozial-ökologische Transformation reproduzierbar machen. Muster sind dabei so etwas wie Kristallisationsorte, damit Commoning sich in möglichst vielen Sphären und auf vielen Ebenen entfaltet.

Der Ostrom’sche Ansatz, so die hier verfolgte Grundidee, sollte mittelfristig durch zwei Ergänzungen bereichert werden: einer Mustersprache des Commoning, die in diesem Artikel begonnen wird, und einer Mustersprache einer »commons-basierten Gesellschaft«, die der Entwicklung harrt.

Muster machen Commoning wirkmächtiger

Deswegen lohnt es, Beschreibungen von Commons-Projekten »wie Puzzle-Steine anzuordnen und zusammenzusetzen« und sie nach Mustern zu durchforsten. Deswegen sitzen wir im Bechstedter Garten und entwickeln gemeinsam Muster zu Grenzziehung bzw. Ausschluss in Commons: Wer ist drin? Wer ist draußen? Und warum? Deswegen lade ich Monate später im kanadischen Montreal zu einem weiteren Workshop. Drei Dutzend Menschen aus Projekten und Netzwerken, Universitäten oder Verwaltung diskutieren dort über die Kunst des Commoning4 im Allgemeinen und entwickeln Muster zur Konfliktlösung im Besonderen. Deswegen reflektiere ich ein klassisches Problem kollektiver Prozesse – Kosten gemeinsam zu tragen – aus Musterperspektive. Sie erhellt die Verbindungen zwischen Prozessen, die sich überall in der Welt in spezifischer Form zeigen, abhängig von Zeit, Ort, Umwelt- und Sozialbedingungen sowie den vielzitierten Befindlichkeiten. All diese Prozesse bergen Muster, so die These, die freizulegen Commoning nicht nur besser verstehen lässt, sondern auch einfacher in den Alltag und in Institutionen integrierbar macht. Nicht im Sinne einer Gebrauchsanleitung, wohl aber in katalytischer Funktion. Muster helfen, Commoning selbstverständlicher zu machen. Und je selbstverständlicher Commoning ist, umso besser lassen sich die verschiedenen »Halbinseln gegen den Strom« (Friederike Habermann) miteinander vernetzen und umso intensiver unterstützen sie gesellschaftliche Transformationen.

Wie also können solche Muster entwickelt werden?

Muster ohne Wert

Der kreative Zyklus der Mustergenerierung, wie im Beitrag von Leitner durch die Abbildung 6 skizziert, kommt einer reflexiven Praxis für Problemlösungsprozesse gleich. Dabei ist Mustergenerierung zunächst wertunabhängig. Sie wird erst in dem Maße mit Wert(en) ausgestattet5, wie selbige in alltäglichen Verständigungsprozessen erzeugt, ausgetauscht, überprüft und verändert werden.5 Tatsächlich kann nur dieses performative Hervorbringen von Bedeutungen, von etwas Bedeutungsvollem, zu Werten gerinnen. Man kann dieses Hervorbringen als Essenz des Commoning bezeichnen. Das heißt: Wir handeln und bringen darin die Kriterien und Maßstäbe erst hervor, durch die wir Wert und Werte zuschreiben. Beides wird hier als Ausdruck für kreative Energie und schöpferisches Handlungspotential verstanden.7

Werte sind demnach nicht dem Commoning vorausgesetzt, denn kein Gott, kein Staat und kein vermeintlich verobjektivierender Prozess kann sie setzen. Und doch sind sie Bestandteil gelingender Lösungen. Darauf müssen sich auch Muster des Commoning beziehen. So ist in realen Commons aber auch im Musterentwicklungsprozess immer wieder zu fragen, ob so zentrale Werte wie »Freiheit in Bezogenheit«8 gestärkt statt gefährdet werden. Und welche Muster helfen, unser Zusammenleben als im Grundsatz frei(willig) und sachzwangfrei zu gestalten? Denn letztlich kann sich Kooperation als gesamtgesellschaftlich denkbares Grundprinzip nur erhalten, wenn sie prinzipiell auch kündbar ist. Schlichter formuliert: Mensch muss auch gehen können. Einen Sachzwang zur Kooperation kann es nicht geben.

Eine solche Perspektive weitet den Blick für das Potential der Commons, für das, was wir tun könnten, sofern die Bedingungen dafür existierten und die sozialen Prozesse durchgetragen werden. Es geht hier weniger um Vermögen, als vielmehr um das, was wir vermögen. Da wie bei allen sozialen Prozessen auch für das Commoning anderswo gelingende Lösungen nur begrenzt imitiert werden können und Patentrezepte nicht existieren, bleiben Muster als Möglichkeit, Commoning so abzubilden, dass das Stetige sichtbar wird, ohne dass das je Spezifische »herausdefiniert« oder die Handlung ihres Kontextes beraubt werden muss, nur um sie besser modellierbar zu machen. Dabei sind ( Muster-)Sprachen nichts grundlegend Neues; »sie sind so natürlich in unserem Leben implementiert, dass wir wahrscheinlich gar nicht herausgefunden hätten, worin das Essentielle besteht, wenn es nicht durch eine Fülle von negativen gesellschaftlichen Entwicklungen so stark bedroht ist, dass wir in einer besonderen Bewusstheit zur Restituierung dieser ›natürlichen‹ Verhaltensweisen agieren müssen«, schreibt Franz Nahrada. Diese Restituierung verbindet sich produktiv mit der Art, wie Elinor Ostrom ihre Arbeit verstand. Ihre Frage war nicht, ob Menschen kooperieren wollen, sondern wie man ihnen helfen kann, es zu tun.

Muster des Commoning gewinnen

»Helfen zu kooperieren.« »Helfen, Commons zu tun«: Eben das können Muster leisten. Kombiniert zu einer Mustersprache, geben uns viele Muster zusammengenommen Orientierung bei der Auswahl der für einen jeweiligen Kontext relevanten Lösungs- und Strukturelemente für die Aktivierung von Commons. Sie generieren dabei kein abstraktes Wissen, sondern beinhalten sehr konkrete Fragen, die gemeinschaftliche, vernetzte und P2P-Praxis der Reflexion zugänglich machen. Das dabei entstehende Wissen fließt durch die Beteiligten direkt wieder in ihr Handeln und gestaltet so ihre Kontexte. Muster des Commoning können die prinzipielle Offenheit eines Prozesses fördern, mit sicherstellen, dass alle Betroffenen tatsächlich mitreden und mitentscheiden und immer wieder die Frage aufwerfen, ob und inwiefern ein Prozess lebensförderlich ist. Eine Mustersprache wird notwendig unvollständiges Wissen sein, aber das beste Wissen, das wir haben und das wir gemeinsam weiterentwickeln können. Folgerichtig ist eines der wichtigsten Muster jeder Mustersprache, eine solche nicht als Modell, sondern als Plattform zu verstehen, die es uns ermöglicht »loszugehen«. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer bereits Einblick in die Mustergewinnung hat, weiß, dass sie erhellt, formuliert und für Außenstehende verstehbar macht, was wir tief innen bereits wissen. Das soll bestenfalls in einer Sprache geschehen, die dem Gegenstand angemessen ist. Für eine Mustersprache des Commoning, wäre das eine Sprache, die selbst offen und lebendig bleibt. Die Möglichkeit, durch die Entwicklung von Mustern eine gemeinsame Sprache des Commoning zu schaffen, ist zentral. Sie kann intern verbindend wirken, aber auch nach außen auf den Punkt bringen, was Saatgutbanken und Freie Software gemeinsam haben. Noch einmal: Muster sind vor allem Mustersprache. Das Mittel von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung schlechthin.

Bei jeder Muster(sprach)entwicklung stellt sich zunächst die Frage, wie das System »betreten« werden kann. Einige Zugänge sind hier zusammengefasst:

Allgemeine und spezifische Muster

• Brainstorming

• Annäherung über Textanalyse

• Annäherung über Kategorien und Schlüsselbegriffe des Untersuchungsfeldes (Fachliteratur)

• Annäherung über die innere Methode der Mustertheorie19

• Annäherung über Metamuster

• Annäherung über Muster aus anderen Mustersprachen als Inspiration10

• Annäherung über bereits existierende Muster zur Überprüfung von Alternativen

• Annäherung über den wissenschaftlichen Diskurs zu Mustern

• …

Quellen: eigene Überlegungen, Austausch mit Takashi Iba am 15. November 2014, Reflexionen zur Mustergewinnung der Universität Tirol

Es führen also viele Wege zu Mustern: Durch die vertiefte Befassung mit Projekten können wir aus bewährter Praxis und dem Wissen um commons-spezifische Probleme schöpfen; Kommunikations-, Kooperations-, Vermittlungs- oder Konfliktlösungsprozesse aus anderen Gesellschaftsbereichen können Stoff liefern, und das Methodenrepertoire vieler sozialen Innovatoren und Bewegungen (Permakultur, Transition, Gewaltfreie Kommunikation, Systemisches Konsensieren, agiles Projektmanagement – Scrum10 und andere mehr) steht zur Inspiration genauso offen, wie Muster, die dort bereits entwickelt wurden (siehe Kasten Iteration/Iterator).

Muster aus anderen Mustersprachen, zum Beispiel: Iteration und Iterator

Iteration

• Beschreibung: Wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt, versuche es ein zweites, sogar ein drittes Mal. Das Ergebnis der ersten Runde einer Aktivität oder Konversation teilt sich der nächsten Runde mit und vertieft, erweitert und generiert neues Verständnis und neue Möglichkeiten. Um einen stärkeren Effekt zu erzielen, wiederhole einen Prozess mehrmals oder komme zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darauf zurück.

• Beispiel: Zu Beginn eines mehrtägigen Gruppentreffens wirst Du dich vermutlich allein unter Fremden fühlen. Nach der Halbzeit kennst Du einige Gesichter und hast schon einige Beziehungen geknüpft. Aber am Ende wirst Du Dich vermutlich in die Gruppe integriert fühlen. Jeder Tag ist eine Wiederholung, wobei Du immer wieder von vorn beginnst, aber jedes Mal auf einem höheren Niveau.

Quelle: Groupworks Deck, http://groupworksdeck.org/patterns/Iteration, Zugriff am 14. Juni 2015.

Iterator

(aus der Software-Programmierung)

• Beschreibung: Ein Iterator ist ein Zeiger, der innerhalb eines Programms vom Software-Entwickler dazu verwendet werden kann, um auf Elemente einer Menge, vereinfacht eine Liste, zuzugreifen. Iteratoren arbeiten nach dem Grundprinzip »Wenn es ein weiteres Element in der Liste gibt, dann stelle es zur Verfügung«. Iteratoren werden üblicherweise durch eine Funktion namens iterator() erzeugt.

• Beispiel: Iterator der Programmiersprache Java: Jeder Iterator stellt Funktionen namens next(), hasNext() sowie eine optionale Funktion namens remove() zur Verfügung. Ein Iterator gibt zur Initialisierung einen speziellen Wert aus, der den jeweiligen Anfang markiert. Deswegen muss nach der Initialisierung zunächst die Funktion next() ausgeführt werden, womit das erste Element der zu durchsuchenden Liste markiert wird. Die Funktion hasNext() wird benutzt, um herauszufinden, wann das letzte Element erreicht wurde. Das folgende Beispiel zeigt eine simple Verwendung von Iteratoren in Java:

Iterator iter = list.iterator();

//Iterator<MyType> iter = list.iterator(); in J2SE 5.0

while (iter.hasNext()){

System.out.println(iter.next());

}

Zur Veranschaulichung: Es ist, als würde man einen Text nach folgender Anweisung lesen: »Wenn es ein nächstes Wort gibt, dann lies es und gib es am Bildschirm aus. Wenn kein weiteres Wort mehr folgt, ist das Ende des Textes erreicht und die Aufgabe beendet.« In jedem als Iteration bezeichneten Zugriffsschritt steht somit exakt ein Wort des Textes zur Bearbeitung zur Verfügung. Der gesamte Text kann in vielen Iterationen bearbeitet werden. Ein derartig beschriebener Algorithmus ist so abstrakt, dass er in vielen Situationen verwendet werden kann. So könnten die Kanalanschlüsse der Häuser einer Straße oder Prüfungsfragen iterativ abgearbeitet werden.

Quelle: Iterator, https://de.wikipedia.org/wiki/Iterator, Zugriff am 24. Juni 2015, eigene Bearbeitung.

Die ersten Commoning-Muster, die ich hier vorstellen möchte, wurden entlang typischer Problemfelder entwickelt. Das hat sich als zweckmäßig erwiesen, um im Meer der Möglichkeiten des Commoning zu navigieren.

Zur Inspiration genügt es in der Regel (wie in o.g. Workshops erprobt), konsequent von den Selbstbeschreibungen, den Praxiserfahrungen und dem Wissen auszugehen, das gemeinsam zusammengetragen werden kann. Der Kontext einer konkreten Handlungssituation und eines spezifischen Problems wird zu Beginn möglichst präzise erfasst. Danach wird das Augenmerk gezielt und gemeinsam auf das Problem oder einen Aspekt desselben gerichtet. Das Problem wird gewissermaßen im gemeinsamen Gespräch umkreist. Es geht zunächst darum, die Schleusen zu öffnen und alle Lösungen darzulegen, die die Beteiligten aus ihrer Erfahrung und ihrem Vorstellungsvermögen beitragen können. Das bereitet den Boden dafür, dass auftauchen kann, was vorher nicht erahnbar war.

Dieses Vorgehen bringt mit sich, dass am Anfang nicht eine Lösungsidee zielstrebig verfolgt, sondern immer wieder gefragt wird: »Was gibt es noch?« »Und was noch?« »Welche anderen Lösungen sind noch denkbar?« Die Erarbeitung von Mustern erfolgt also einerseits Schritt für Schritt und andererseits iterativ (siehe Kasten) in allen Stufen. Auf diese Weise wird die Fülle unserer Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar, und auch die Grenzen zeichnen sich ab. Wenn beides Raum greift, kann das Muster zu Tage treten.

Muster des Commoning

Celebrate and celebrate often.

Celebrate the small things and celebrate the large things.

Celebrate Failure (and success!)

Aus der Mustersammlung des Transition Network, 2010

Als »kollektive Magie« würde vermutlich der Ko-Kreativitäts-Forscher Tom Atlee jenen Moment beschreiben, indem in der Verbindung verschiedener Perspektiven eine Gewissheit auftaucht, die eine gemeinsame Wirklichkeit sichtbar macht. Eine Workshop-Teilnehmerin formulierte es so: »Bei jedem Beitrag hatte ich einen neuen Gedanken.11 Jetzt dominiert das Gefühl, hier nicht nur über Regeln und Strukturen, sondern über die Menschen nachzudenken. Menschen können schon auch einmal eingeschnappt sein. Eine Struktur nicht.« In der Tat: und das verdient Beachtung. Menschen haben Emotionen und jedes Commons hat einen emotionalen Speicher. Diese Einsicht liegt auch dem mustertheoretischen Verständnis zu Grunde: Muster erlauben, nicht nur die rationalen Zugänge zu einem Thema, sondern auch die gefühlsmäßigen zu erschließen und aktivieren so ein Resonanzerleben.

Während die Ostrom’schen Design-Prinzipien den normativen Horizont für institutionelles Design abstecken, können Muster erfassbar machen, was in diesen »Institutionen« beziehungsweise an deren Grenzen geschieht. Wer ist ihnen zugehörig? Wie wird sichergestellt, dass sich niemand übervorteilt fühlt? Wie wird mit Macht und Herrschaft innerhalb eines Commons umgegangen? Wie kann Diskriminierungen nach Geschlecht, Ethnie, Fähigkeit, Herkunft usw. begegnet werden? Wie gelingt es, dass alle beitragen, was ihnen möglich ist? Und wie werden Commons vor Einhegung oder Reprivatisierung geschützt – inmitten des Kapitalismus?

Beginnend mit einer Antwort auf die letzte Frage, stelle ich im Folgenden vier Musterbeispiele vor. Dabei nutze ich eine ähnliche Beschreibungsstruktur wie jene, die Helmut Leitner in seinem Beitrag darstellte,12 indem ich → Den Kontext Siehe Abb. 2 im vorangehenden Beitrag von Helmut Leitner. → Das Problem → Die Lösung → Die Ergebnissituation, das daraus gewonnene spezifische → Muster [M], gegebenenfalls ein → Beispiel sowie → Die Wechselwirkungen (mit anderen Mustern) beschreibe.

Fall 1: Commonslogik versus Marktlogik

Der Kontext

Auf einem Immobilienmarkt, der darunter leidet, dass Boden und Immobilien als Waren wie jede andere behandelt werden und damit der Spekulation verfügbar sind, was Bodenpreise und Mieten in Ballungszentren stetig in die Höhe treibt, beharrt ein dezentral organisierter Verbund von Wohnprojekten in ganz Deutschland, das Mietshäuser Syndikat, »eigensinnig auf der Idee ..., ihr Mietshaus als Gemeingut zu reklamieren« (Rost 2012: 285).

Das Problem

Gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich, genauso wie individuelle Lebenslagen von Menschen in Hausprojekten. Projekte können scheitern, der Generationenwechsel bringt unplanbare Veränderungen mit sich, oder das vor Jahrzehnten gemeinsam erworbene Objekt hat schlicht inzwischen einen Marktwert erreicht, der einen Verkauf für alle Beteiligten attraktiv erscheinen lässt. Das aber würde die dem Markt bereits entzogene Immobilie an diesen zurückfallen lassen. Um dem entgegenzuwirken, könnte eine Haus-Genossenschaft oder ein Hausverein in der eigenen Satzung festlegen, dass Wohnraum dem Kapitalmarkt entzogen werden soll. Doch die Beteiligten könnten die Satzung mit einer qualifizierten Mehrheit ändern. Das schien als Schutz für das Gemeingut auf lange Sicht zu unsicher.

Die Lösung

Die im Mietshäuser Syndikat zusammengeschlossenen Hausprojekte sind organisiert wie die meisten Hausgenossenschaften: Die Versammlung aller Mietparteien (»Hausverein«) entscheidet demokratisch im Rahmen der jeweiligen Satzung über Vermietung, Hausverwaltung, Bauvorhaben, Finanzierung und Miethöhe. Der Hausverein regelt also alle Fragen, die mit dem unmittelbaren Besitz und mit der konkreten Nutzung des Objekts zu tun haben. Er entscheidet jedoch nicht allein über eigentumsrelevante Fragen: z.B. den Verkauf. Das wurde eigentumsrechlich geregelt: Der Eigentumstitel für eine Immobilie liegt nicht bei dem entsprechenden Hausverein, sondern bei einer klassischen Kapitalgesellschaft, einer GmbH. Diese hat nur zwei Gesellschafter, die sich so gegenseitig kontrollieren: den Hausverein und das Mietshäuser-Syndikat. Es gibt also im Entscheidungsfall nur zwei Stimmen. Nur wenn beide Körperschaften zustimmen, kann ein Objekt verkauft werden. Damit setzt das Konzept auf klassische Gewaltenteilung und Konsensprinzip zugleich.

Die Ergebnissituation

Die institutionellen Hürden dafür, dass Wohnraum, der als Gemeingut gedacht, geschaffen und finanziert wurde, zurück an den Markt fällt, wurden erhöht. Zugleich ist auch bei dieser Lösung ein Verkauf nicht vollkommen ausgeschlossen, was sich in Einzelfällen als sinnvoll erweisen kann.

Der jeweilige Hausverein muss satzungsrelevante Probleme nicht allein lösen, sondern erfährt Unterstützung vom Mietshäuser Syndikat.

Die Muster

[M] Commons vor Marktlogik schützen

[M] Mitentscheidungsinstanz des Vertrauens finden

Fall 2: Das Verhältnis von Geben und Nehmen

Der Kontext

In einer deutschen Stadt existiert ein engagierter Verein für Solidarische Landwirtschaft (SoLawi), in dem weitgehend Konsens ist, dass Geben und Nehmen für strukturelle Veränderungen zu entkoppeln sind.13 Die Region ist EU-Modellregion, auch zur Förderung von Experimenten alternativer Ökonomie. Die Bedingungen für Neues sind gut.

In der Region gibt es Demeter-Höfe, die seit Jahrzehnten ökologische Landwirtschaft betreiben, jedoch immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Regionale Nahversorgung ist das Thema, das die beiden Protagonisten des hier dargestellten Problems (die SoLawi sowie ein Demeter-Hof), die sich sehr schätzen, miteinander verbindet. Beiderseits ist geplant, dass der Demeter-Hof künftig Anbaupartner der SoLawi wird. Momentan hat die SoLawi einen Vertrag mit einem anderen Betrieb.

Das Problem

Zum System einer Solidarischen Landwirtschaft gehört, mit dem auszukommen, was produziert wird, und zugleich nur so viel Geld zu verbrauchen, wie in der Bieterrunde aller SoLawi-Mitglieder zusammenkommt. Das setzt der »Rundumversorgung mit allem zu jeder Jahreszeit« Grenzen, was von den Mitgliedern generell auch akzeptiert wird. Die SoLawi dieses Falls wird im Wesentlichen von einer Gärtnerei versorgt und nicht von der anderen Konfliktpartie (dem Demeter-Hof). Konkret fehlen der SoLawi in der laufenden Saison Kartoffeln. Ein Vertreter wendet sich daher an die Bäuerin des Demeter-Hofes mit der Bitte, der SoLawi die Kartoffeln, die sie nicht verkaufen konnte, zu schenken.

Die Bäuerin, selbst vielfach gemeinnützig engagiert, lehnt ab und formuliert pointiert: »Das ist eine Grundsatzfrage. Da füttere ich sie lieber den Tieren oder gebe sie auf den Kompost. … Wenn die Kartoffel auf dem Markt nichts kostet, heißt das etwa, dass auch eine SoLawi-Gemeinschaft sie für nichts nehmen kann?«

Der SoLawi-Vertreter: »Für mich ist selbstverständlich, dass man herschenkt, wenn man etwas hat und es nicht braucht.« Und: »Im Prinzip heißt ein ›Nein‹, dass es besser ist, etwas verrotten zu lassen als es zu verschenken.«

Die Lösung

Im Moment des Konflikts wird keine Lösung gefunden. In der nachträglichen Reflexion wird klar: Es geht gar nicht um die Kartoffeln, um Schenken versus Verkaufen. Es geht auch nicht um persönliche Konflikte, sondern, in den Worten der Demeter-Bäuerin: »... um Empfindsamkeiten, Anerkennung und darum, dass ich selber entscheide. Sonst stimmt etwas nicht.«

Die Ergebnissituation

Die SoLawi muss Kartoffeln zukaufen oder den Bedarf anderweitig decken. Die Bäuerin versteht das als notwendigen Lernprozess. Im gemeinsamen Gespräch wird zudem klar, dass die sehr unterschiedlichen Grundannahmen der Beteiligten (z.B. »Für mich ist selbstverständlich, dass man herschenkt, wenn man etwas hat und es nicht braucht.«) der jeweiligen Gegenseite nicht zugänglich waren. Beide Seiten sind künftig an optimalen Problemlösungen interessiert. Der Schlüssel dafür liegt u.a. in folgenden Mustern:

Die Muster

[M] Freiwilligkeit ist Trumpf

→ »Es geht darum, dass ich selber entscheide. Sonst stimmt etwas nicht.«

[M] explizite Anerkennung schenken

Die Wechselwirkungen

[M] Grundannahmen offenlegen

[M] Geben und Nehmen entkoppeln

[M] Wertschätzungskette statt Wertschöpfungskette

[M] Fairnessempfinden im Blick behalten

Fall 3: Gemeinsam Entscheidungen treffen

Der Kontext

Wir befinden uns in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit etwa 30 Erwachsenen und 30 Kindern in einer ländlichen Region. Es gibt fast nur Forstflächen, wenig Weide- und Ackerland. In der Regel wird nach dem Konsensprinzip entschieden, d.h. es müssen nicht immer alle mit »Ja« stimmen, und eine Entscheidung kann auch passiv mitgetragen werden, doch im Prinzip gibt es eine Vetomöglichkeit. Die Sympathie füreinander ist groß, auch in diesem Konfliktfall. Insgesamt gibt es ein hohes Interesse an Inklusion und viel Gemeinschaftserfahrung.

Das Problem

Die Gruppe hatte sich beim Tierhaltung für einen strikten Konsens entschieden. Tierhaltung war damit auf dem Gelände nur möglich, wenn tatsächlich alle einverstanden waren. Eine Frau, die gut zur Gruppe passte, bewarb sich um Aufnahme, doch zu Erwerbszwecken wollte sie einige Milchkühe halten. Einige Mitglieder konnten diese Entscheidung nicht mittragen, obwohl sie sich menschlich gern für das neue Mitglied entschieden hätten. Ihnen war das »Nein zur Tierhaltung« ein überaus wichtiges Anliegen. Damit waren Menschen, die Tierhaltung zum Lebensunterhalt betreiben, de facto ausgeschlossen.

Die Lösung

Eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Lösung war die mehrjährige Erfahrung eines erfolgreichen Konsensprinzips. Im Rahmen dessen gab es vier Entscheidungsoptionen

→ Ja

→ Enthaltung

→ Zustimmung mit Bedenken

→ Nein

Die Gruppe beschloss, eine weitere Variante einzuführen.

→ Zustimmung mit schweren Bedenken

Die Ergebnissituation

Dank der neuen Entscheidungsoption fühlten sich drei Personen, die in diesem Fall drei Jahre lang ihr Veto aufrecht erhalten hatten, schließlich hinreichend berücksichtigt. Sie sahen sich so in der Lage, der Aufnahme eines weiteren Mitglieds zuzustimmen.

Das Muster

[M] Entscheidungsoptionen erweitern

Die Wechselwirkungen

[M] explizite Anerkennung schenken

[M] Wertekonflikte offenlegen

Fall 4: Konfliktlösung in einem Commons-Projekt

Der Kontext

Eine Mietzahlung für eine größere Immobilie soll über mehrere Jahre durch circa 30 Personen (potentiell werden es mehr) auf freiwilliger Basis abgesichert werden, wobei das Nutzungsverhalten der beteiligten Personen sehr unterschiedlich ist und nicht alle miteinander vertraut sind. Die Miete ist im Vergleich zu marktüblichen Preisen sehr gering, die finanzielle Situation der meisten Beteiligten allerdings prekär. Die Entwicklung ist schlecht zu planen. Alle scheinen davon auszugehen, dass »irgendwie genug Geld da ist« und »eigentlich genug zusammenkommen müsste«.

Das Problem

Es wird zur Sicherung der rechtzeitigen, monatlichen Mietzahlung gemeinsam ein Richtwert pro Monat und Person vereinbart und anschließend per Mailing-Liste mehrfach kommuniziert. Doch im Grunde bleibt die Höhe des Beitrages offen und der Selbsteinschätzung überlassen. Nach wenigen Monaten ergibt sich das berühmte Loch. Die Alarmierung per E-mail sowie die anonymisierte Offenlegung der Zahlen vermag es nicht zu stopfen. Die spezifischen Gründe für das Loch bleiben im Dunkeln.

Die Lösung

In einer Gesprächsrunde mit der Redestab-Methode nutzen alle Beteiligten die Möglichkeit, ihren persönlichen Umgang mit dem Thema »gemeinsame Miete« zu beschreiben. Dies macht individuelle Beweggründe sichtbar. Zudem werden bislang unausgesprochen gebliebene Grundannahmen formuliert (»Das ist doch eigentlich nur ein kleiner Betrag pro Person«).

Die Ergebnissituation

Auf verpflichtende Festbeträge wurde weiterhin verzichtet. Das Haushaltsloch verschwand dennoch. Die Thematisierung des je individuellen Fairnessempfindens und der Frage, ab wann »ich nicht mehr gerne gebe« (Zitat aus der Reflexion), hat die Beteiligten noch einmal für die gemeinsame Aufgabe sensibilisiert.

Die Plausibilität der individuellen Umgangsweisen, aber auch das Eingeständnis von Versäumnissen hat zudem zu einer Entschuldigung geführt.

Ein vielzitierter Grund für die Nicht-Erhöhung einzelner Beiträge war individuelles Fairnessempfinden: → »Es wäre nicht mehr das, was ich gern geben möchte.«

Das Muster

[M] Unsichtbares sichtbar machen

Die Wechselwirkungen

[M] transparente Kassen

[M] Grundannahmen offenlegen

[M] Fairnessempfinden im Blick behalten

[M] Redestab

Diese Beispielreihe lässt sich endlos fortsetzen und an der Praxis überprüfen. So entstehen Muster für Muster, wie Worte können sie sich aufeinander beziehen, Felder abstecken,14 miteinander verbunden werden, schließlich zu einer Mustersprache wachsen, die stets offen und an neue Bedingungen anpassbar ist, so wie die Sprache, derer wir uns bedienen. In der Reflexion über diese Muster, im gemeinsamen Gewinnen derselben werden auch unterschiedliche Abstraktionsebenen sichtbar. Es gibt Muster, die in überschaubaren kollektiven Prozessen zur Anwendung kommen können, und solche, die eine andere gesellschaftlich Logik beschreiben, etwa »Commonslogik statt Marktlogik« oder: »Entkopplung von Geben und Nehmen«. Selbstredend genügt es nicht, solche Muster zu entwickeln, um die Existenz, Langlebigkeit und Vervielfältigung von Commons zu fördern. Dafür sind auch commons-freundliche strukturelle Bedingungen wichtig. Sie können politisch explizit gefördert werden. Jedoch geschieht – teils unversehens, teils bewusst, immer aber wirkungsmächtig – oft das Gegenteil.

Anti-Muster des Commoning

Dies lässt sich mit dem Begriff Anti-Muster beschreiben. Er steht für »Muster«, die nicht an die vielfältigen individuellen Bedürfnisse in lebendigen Systemen angepasst sind und die daher als Anti-Muster erscheinen. Niemand würde annehmen, dass ein Schuhmodell für alle Menschen passt oder ein Hausmodell millionenfach vervielfältigt alle Wohnträume erfüllte. Auch ist klar, dass nicht alle Schüler zur selben Stunde dieselbe Lektion aufnehmen können, und doch wird Wissensvermittlung oft so organisiert. Der folgende Exkurs zeigt, wie allgegenwärtig Anti-Muster sind:

Mindestlohn versus Commoning — Ein Exkurs15

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – kurz MiLoG: 8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde. »Es ist die Wette der Politik auf die Möglichkeit ihrer Einflussnahme [auf die Wirtschaft]«, so der Soziologe Dirk Baecker.16 Das hier bediente Muster lautet: Staat versus Markt.

Die Intervention des Gesetzgebers erscheint plausibel für Situationen, in denen die Rollen klar verteilt sind: Unternehmer und Eigentümer auf der einen, Lohnabhängige auf der anderen Seite. Allzu oft bleibt für Letztere am Ende des Geldes noch eine Menge Monat übrig. Allzu oft werden Bedingungen einseitig diktiert. Ein ewig schwelender Interessenkonflikt, in dem sozialstaatliche Intervention als probates Mittel erscheint, um Widersprüche zu glätten, die aus systematischen Trennungen rühren und letztlich das tätige Leben spalten: in »Arbeit« einerseits und »Leben« andererseits. Zu oft verdrängt »Arbeit für Geld« nicht nur jede andere Motivation, sondern auch die Idee von »Arbeit für Leben«. Der Mindestlohn soll ein Mindestniveau formaler Gleichheit herstellen, wird aber Gerechtigkeitsempfinden nicht herstellen können, denn er kann die vielfachen Trennungen nicht aufheben. Entscheidungsgewalt hier versus Entscheidungsempfang dort. Produzent hier versus Produzent dort. Alles ist allem Konkurrenz. Tätigsein und dabei »auch einmal in Ruhe schwatzen« ist unter solchen Bedingungen höchstens unter dem Vorwand der Suchtbefriedigung in Zigaretten- und Kaffeepausen vorgesehen.

Das Mindestlohngesetz trifft alle gleichermaßen, wenngleich seine Auswirkung sehr verschieden ist. Für beziehungslose Zeitarbeitsfirmen aus der Baubranche und Reinigungsfirmen gilt er genauso wie für die Deutsche Bahn, Spargel- und Erdbeerplantagen sowie kleine landwirtschaftliche Höfe und Handwerksbetriebe, in denen man sich auf Augenhöhe begegnet. Vor einiger Zeit, bei einer Diskussion mit Landwirten und Beschäftigten von Biohöfen, erfahre ich, dass die im Prinzip sinnvolle Bestimmung zum Mindestlohn betriebswirtschaftlich nicht durchzuhalten sei. Es gäbe daher »Kreativität auf dem Papier«, mit der sich jedoch alle unwohl fühlten. Ein »Tagesmindestlohn für die Landwirtschaft« flackert als Idee auf, in dessen Rahmen man so viel arbeiten könne wie erforderlich. Hier scheint die Landwirtschaft als Lebensform durch, in der nicht ständig nachgerechnet wird und wo es dazugehört, auch mal »in Ruhe zu schwatzen«. Doch ein Tagesmindestlohn als Muster? Bei nach oben offener Zahl der Arbeitsstunden? Ab wann würden die Stunden zum Tag? Und wer legte das fest? »Und was wäre eigentlich, wenn die Landwirte streiken würden, aber nicht für Mindestlöhne, sondern für Meisterlöhne?«

So unterschiedlich die konkreten Lebens- und Arbeitssituationen der Beteiligten sind, so unterschiedlich ist auch in dieser Diskussion die Sicht auf das MiLoG. Nur in einem Punkt sind sich alle einig: Der schlichte Gedanke, dass Tätigsein etwas Schönes ist, findet darin keinen Platz mehr. Selbst wer Jahrzehnte für ein anderes Arbeiten und Leben stritt, so reflektiert ein Mittfünfziger die eigene Situation, fange nun an zu rechnen und beginne darüber nachzusinnen, ob der Mitarbeiter »auch genug leistet für seinen Stundenlohn«. Der Schwatz auf dem Hof verliert seine Unschuld. Das Ganze verändert sich, nicht nur der Lohn. Dabei passe »Stundenzählen eigentlich nicht zur Landwirtschaft«. Ähnliches gilt anderswo – bei Wissenschaftlerinnen und Künstlern, bei Handwerkern und Bergführerinnen, bei Altenpflegerinnen und Ärzten. Die Liste ist endlos. Zählen passt nicht zu Zuwendung.

Die Betriebe erleben zudem, wie formale Gleichheit neue Ungerechtigkeiten erzeugt. So arbeitet ein Vorruheständler mit wenigen Wochenstunden auf 450- Euro-Basis am Hof und erhält seit der Einführung des Mindestlohnes – die Kontrollen sind streng – 8,50 Euro brutto pro Stunde. Ausgebildete Landwirte oder Gärtner tragen auf demselben Hof 50 Stunden und mehr pro Woche bei, bis alle notwendigen Arbeiten erledigt sind: »So viele Stunden kann man in der Lohnbuchhaltung nicht ›anpassen‹.«

»Kann es auch Kreativität in der realen Entlohnung geben?«, fragt schließlich jemand in die Runde. Die erste Antwort kommt von einer Hofgemeinschaft im Südschwarzwald, die ein lohnfreies Konzept verfolgt, in dem trotzdem »alle ihren Möglichkeiten entsprechend leben können«. Die Grundidee des Hofes beiße sich mit dem Mindestlohnansatz. Stattdessen würde am Hof diese Haltung kultiviert: »Jeder strengt sich an, so gut er kann, dann haben wir alle alles, was wir zum Leben brauchen.« Auch formale Gleichheit tauge nicht. Gäbe es beispielsweise zwei Lehrlinge, der eine ohne finanzielle Unterstützung durch die Eltern, der andere gut ausgestattet, dann »entscheiden wir miteinander, wie damit umzugehen ist«. Im Ergebnis sei es »möglich, dass jeder etwas Unterschiedliches kriegt und alle damit einverstanden sind«. Wenn zwei Unterschiedliches brauchen und das Gleiche bekommen, dann hat der Eine was er braucht, der Andere nicht. Das ist nicht gerecht. Der Gruppe gelingt ein anderer Lösungsweg. Dahinter verbergen sich Muster des Commoning, die freizulegen sich lohnt.

Resümee und Ausblick

Weil Muster(sprachen) in der Lage sind, die Schätze unseres impliziten Wissens zu heben; weil spezifische Muster des Commoning uns helfen, den allgegenwärtigen Glauben an die Zählbarkeit lebendiger Zusammenhänge zu verstören und stattdessen Beziehungen zu vertiefen; weil Muster als Werkzeug sichtbar machen, was sich anderswo bewährt hat, ohne dieses zu verordnen, und dabei zudem unsere Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit aufrecht erhalten, brauchen wir eine Mustersprache des Commoning, die zu formulieren ich hier begonnen habe. Sie kann die kulturelle Transformation von den Keimformen des Neuen zu einer commons-basierten Gesellschaft erheblich beschleunigen, ganz so wie Muster die Softwareprogrammierung beschleunigt und damit sehr viel verändert haben.

Muster des Commoning erlauben uns, spielerisch zu forschen, ein gemeinsames Vokabular zu entwickeln und es uns anzueignen, während wir – wie nebenbei – ein Mem verbreiten: Commons.

Literatur

Conway, R. T. (2012): Ideen für den Wandel: der Institutionenvielfalt Sinn geben, in: S. Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung, Commons – Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, Bielefeld, transcript, S. 434-442.

Graeber, D. (2012): Die falsche Münze unserer Träume. Wert, Tausch und menschliches Handeln, Zürich, Diaphanes.

Group Works: A Pattern Language for Bringing Life to Meetings and Other Gatherings, http://groupworksdeck.org/patterns/Iteration (Zugriff am 14. Juni 2015).

Nahrada, F. (2014): Diskussion zu Open-Source-Biologie auf keimform.de, http://keimform.de/2014/open-source-biologie/ (Zugriff am 15. Juni 2014).

Ostrom, E. (2010): Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, in: The American Economic Review, vol. 100, No. 3 (June 2010), S. 641-672.

Rost, St. (2012): Mietshäuser Syndikat, in: S. Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung: Commons – Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, Bielefeld, transcript, S. 285-287.

Transition Network (2010): Introducing Transition as a Pattern Language (work in progress), http://transitionculture.org/wp-content/uploads/Seeing-Transition-as-a-Pattern-Language-conference-booklet-latest-version-1.1.pdf (Zugriff am 14. Juni 2015).

1 | Ich bin Franz Nahrada für seinen Anstoß, seine Weitsichtigkeit und Tiefe sehr dankbar und bin Jacques Paysan, Florian Rommel und vor allem Helmut Leitner für die solidarische Unterstützung und ihre zahlreichen, überaus hilfreichen Vorschläge während der Redaktionsphase sehr verbunden.

2 | Institutional Analysis and Development Framework (Modellierung zur Analyse von Institutionen und Entwicklungsprozessen).

3 | Im klassischen SES-Modell sind es über vierzig, aber sie sind im Prinzip beliebig erweiterbar.

4 | Konferenz »The Art of Commoning« vom 6. bis 8. November 2014, Montreal, http://www.aohmontreal.org/en/l%E2%80%99art-de-l%E2%80%99en-commun/ (Zugriff am 10. Juni 2015).

5 | Die letztlich dafür sorgen, dass etwas auch im intendierten Sinne gelingt.

6 | Wert hier verstanden als das, »wodurch Handlungen für den Handelnden Bedeutung gewinnen« (Graeber 2012: 13). Die Idee beruht auf der Annahme, »dass nicht Dinge, sondern Handlungen bewertet werden« (ebd.: 94).

7 | Auch Wert (im ökonomischen Sinne) ist weder objektiv noch eindeutig durch irgendetwas (zum Beispiel Arbeitszeit) bestimmt, sondern bildet sich immer wieder neu heraus.

8 | Bezogen auf die Notwendigkeiten, die Freiheit der Anderen und das Grundverständnis des Individuums als soziales – mit den Anderen verbundenes – Wesen. Dies unterscheidet sich von einem Freiheitsverständnis, das selbst Grenzüberschreitung noch mit der eigenen Freiheit begründet.

9 | Persönliche Korrespondenz, April 2014.

10 | Siehe: a class="hyperlink" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Scrum">https://de.wikipedia.org/wiki/Scrum (Zugriff am 16. Juni 2015).

11 | Sie reflektiert in diesem Satz ein Workshopgespräch zu Commons-Praktiken in der Landwirtschaft.

12 | Siehe Abb. 2 im vorangehenden Beitrag von Helmut Leitner.

13 | »Entkopplung von Geben und Nehmen« und damit Abschied vom Prinzip des Äquivalententauschs ist ein allgemeines Muster gesellschaftlicher Transformation. Die sogenannte »Bieterrunde«, so wie sie in dieser Solidarischen Landwirtschaft praktiziert wird, ist eine ihrer Spezifikationen. Sie wird genutzt, um diese Entkopplung in die Praxis zu bringen, so dass einerseits jede/r bekommt was er oder sie braucht, und andererseits jede/r gibt, was er oder sie kann. In einer Bieterrunde wird der Gesamtfinanzierungsbedarf der jeweiligen Gemeinschaft für das kommende Jahr vorgestellt, also alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Produktion des Sortiments entstehen (z.B. Saatgut, Löhne, Maschineneinsatz). Anschließend schreibt jedes Mitglied auf einen Zettel, mit welcher Summe er oder sie sich am Budget beteiligen kann und möchte. Die Gebote werden eingesammelt und zusammengezählt. Wird das Budget erreicht, ist die Bieterrunde beendet. Ist das nicht der Fall, beginnt eine zweite Runde.

14 | Die »Wechselwirkungen« unter den Beispielen deuten das an.

15 | Das Thema verweist auf das 7. Design-Prinzip von Ostrom et al. »Mindestmaß an staatlicher Anerkennung.« Flächendeckende Maßnahmen konfligieren häufig mit selbstbestimmten, kooperativen Lösungen. Jüngstes Beispiel aus Deutschland ist das sogenannte Kleinanlegerschutzgesetz. Danach soll die Annahme von Darlehen bzw. Direktkrediten flächendeckend der Finanzmarktprospektpflicht unterworfen werden. Das Gesetz wurde am 23.04.2015 verabschiedet, um Fällen wie der Insolvenz des Windparkinvestors Prokon vorzubeugen, der Tausende Kleinanleger um ihre Investitionen bangen lässt. Um weiter Kredite einsammeln zu dürfen, müssten auch Projekte wie das Mietshäusersyndikat, nachbarschaftlich finanzierte Dorfläden, Bürgersolar GmbHs oder Projekte der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) jährlich bis zu 50.000 Euro für einen Kapitalanlageprospekt ausgeben, der von professionellen Beratern erstellt und von der Bafin geprüft wird. Werbung von Kreditgebenden soll weitgehend untersagt werden, Anzeigen sollen nur noch in »finanzmarktbezogenen Medien« wie etwa dem Handelsblatt zulässig sein. Für viele Projekte wäre dies das Aus. Der Bayrische Rundfunk fürchtet, dass mit solchen Gesetzen bürgerschaftliches Engagement sprichwörtlich im Keime erstickt werde. Der Konflikt ist noch nicht beendet. Weitere Informationen: http://www.syndikat.org/de/wirsindnichtprokon/ (Zugriff am 15. Juni 2015).

16 | Anne Kunze et al.: Die Lohnlüge, Die Zeit vom 20. März 2015, http://www.zeit.de/2015/10/mindestlohn-ausbeutung-luege (Zugriff am 13. Juni 2015).